Quando eu era adolescente, fazia coisas típicas do início dos anos 70: mantinha o cabelo comprido, vestia calças boca de sino, usava gravatas largas, deixava abertos pelo menos os três primeiros botões da camisa e, é claro, ouvia rock-n-roll.

Mesmo assim, eu sentia um grande amor pelas coisas antigas. Acho que isso tinha alguma coisa a ver com a minha avó, Nana, que eu amava com profundo carinho. Ela se lamentava, com frequência, pela perda “das coisas e dos jeitos de antigamente”. Ela sentia saudade da missa em latim, dos “tempos em que havia boas maneiras”, em que as pessoas se vestiam bem, em que as coisas eram mais claras, em que “as meninas eram meninas e os homens eram homens”, como cantavam Archie e Edith no início de “All in the Family”. Ela também sentia falta do tempo em que as coisas eram feitas para durar e o plástico era praticamente desconhecido.

De alguma forma, o amor dela pelas coisas e pelos “jeitos de antigamente” me influenciou, embora eu me deixasse envolver também por algumas modas dos anos 70. A geração dos meus pais, nascida no final dos anos 20 e durante os anos 30 e, mais ainda, a geração nascida depois da Segunda Guerra Mundial, eram gerações um pouco iconoclastas. O lema delas parecia ser “Chega do que é velho e viva o que é novo!”. Novo e “melhorado”.

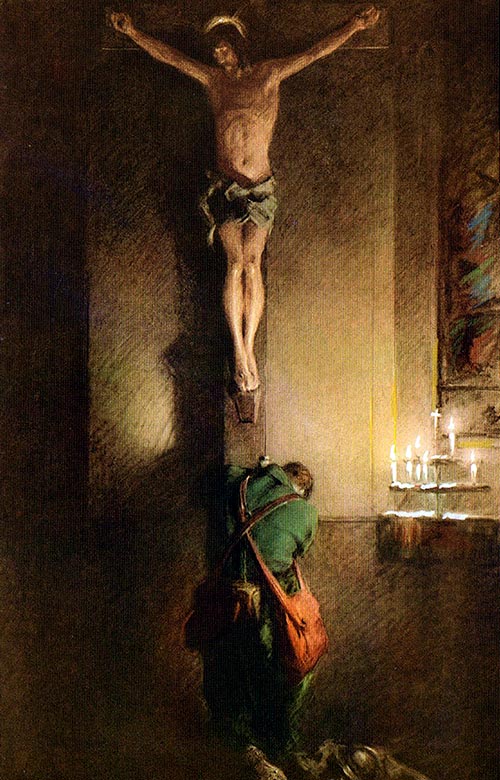

A minha mãe estava quase sempre querendo se livrar de alguma coisa velha. Eu me oferecia para jogar aquelas coisas fora, mas, na verdade, dava um jeito de escondê-las no sótão de casa: prataria, lâmpadas Tiffany, estátuas e peças diversas… Além disso, os edifícios antigos me fascinavam e eu odiava as “caixas de vidro” que estavam sendo construídas na década de 70. Também me lembrava das antigas igrejas da minha infância em Chicago, porque elas “pareciam igrejas mesmo”, e deplorava a “igreja moderna e feiosa” do meu bairro nos anos 70. Eu gostava de rock, mas não suportava a “música hippie” dos anos 60 que ainda predominava nas paróquias durante a década seguinte: “Kumbaya”, “Sons of God”… Aquelas letras terríveis, distribuídas para os fiéis em folhas mimeografadas, do tipo “Vamos cantar alelu, alelu, alelu, alelu-i-a!”…

Minha avó sempre falava da falta que sentia dos belos cantos litúrgicos antigos, do incenso, dos véus, dos sacerdotes usando batina e de tantas outras coisas. Eu a entendia e concordava com ela. Mas escondia as antiguidades tanto dos meus pais quanto da Igreja. Não via a hora em que a lucidez voltasse e toda aquela “velharia” fosse valorizada novamente.

E essa hora, de certa forma, chegou. Boa parte daquela iconoclastia que prevaleceu dos anos 50 até meados dos anos 80 deu lugar a um novo apreço pelas coisas antigas. No início dos anos 90, quando eu trouxe do sótão algumas das coisas que tinha guardado por lá, a minha mãe, estranhamente, voltou a gostar delas. Outros membros da família resolveram ficar com algumas das peças de prata. O meu cálice, como sacerdote, era uma daquelas peças velhas, que eu mesmo restaurei. As estátuas começaram a voltar para as igrejas. Alguns dos velhos hinos também retornaram. E a missa em latim, depois de anos e anos relegada aos porões, foi “espanada” e hoje volta a ser apreciada por muitos católicos, principalmente por católicos jovens. Eu também tive a felicidade de ajudar a restaurar duas igrejas antigas, devolvendo a elas o velho resplendor e desfazendo um pouco da iconoclastia que elas tinham sofrido. Além disso, eu uso a minha batina com bastante frequência.

Não me incomoda que existam igrejas de arquitetura mais moderna; algumas delas têm uma simplicidade realmente bonita. Mas nada me irrita mais do que ver uma bela igreja antiga “renovada” para evocar 1985, toda nua e despojada. Eu acho, felizmente, que essa época terrível está chegando ao fim.

Algumas coisas, talvez, tenham tido que ir “para o sótão” durante um tempo para poderem ser depois resgatadas e reapreciadas. Quaisquer que tenham sido as razões para a iconoclastia, principalmente na década de 1960, eu sinto que agora estamos recuperando um pouco de equilíbrio: um equilíbrio que não rejeita o que é novo, mas que ainda aprecia o que é antigo; um equilíbrio que acena para uma hermenêutica da continuidade, da qual fala o papa Francisco, em vez de optar pela ruptura e pela descontinuidade radical do passado; um equilíbrio sobre o qual Jesus nos diz: “Todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas” (Mt 13,52).

Muita gente olha para trás e se admira com a grande ruptura e com o tsunami cultural que estamos sofrendo no Ocidente. Gostaríamos de saber como e por que tamanha perda de tradições. Há, é claro, inúmeras razões, mas eu gostaria de destacar apenas uma: o esquecimento.

As tradições são estabelecidas e mantidas por algum motivo. Fundamentalmente, elas simplificam a nossa vida ao nos darem estrutura, limites e expectativas. As pessoas conseguem navegar mais facilmente pelos mares da tradição. No entanto, um sinal de que a tradição representa um perigo é quando as pessoas se esquecem do seu objetivo; quando as pessoas se esquecem da origem da tradição e do porquê da sua observância; quando as pessoas se esquecem do que ela significa ou simboliza.

Imagine o que aconteceria se eu entrasse em uma máquina do tempo e voltasse para 1940, nesta mesma paróquia, e fizesse às pessoas algumas perguntas: Por que as mulheres usam véu e os homens não cobrem a cabeça? Por que as pessoas se ajoelham para receber a comunhão? Por que a missa é rezada em latim? Por que o sacerdote fica voltado para o altar? Por que todas essas coisas são feitas desse jeito? Eu suspeito que ouviria respostas como “Eu não sei, mas é assim que nós fazemos. Por que você não pergunta ao padre?”.

Eu me pergunto se a primeira fase da perda de uma tradição é esse momento em que ela não faz mais sentido consciente para as pessoas; quando não é mais claro para as pessoas o porquê de fazermos o que fazemos; quando tudo o que podemos dizer sobre ela é simplesmente que “é assim que nós fazemos”.

Quando o assunto são as tradições, corremos o risco, em certo momento, de que elas se petrifiquem, se mecanizem, virem cinzas de uma fogueira que já se apagou. Se não mantivermos acesos os dons do amor de Deus (cf. 2 Tim 1, 6), a nossa apreciação desses dons acaba esfriando e a sua beleza acaba se esfumaçando. Assim, quando alguém nos pergunta “O que é isso?”, devolvemos a pergunta indagando “Isso o quê, essa coisa velha?”. E, ao recebermos em retorno a sugestão de “jogar isso fora”, damos um aceno superficial e concordamos: “Boa ideia, vamos nos livrar disso”.

Todo o processo começa com o esquecimento. O esquecimento leva a uma falta de compreensão, que, por sua vez, abre o caminho para a falta de apreço. Tudo isso culmina num desdém pelas coisas antigas e pelas agora apagadas tradições, muito embora elas já tenham sustentado e emoldurado a nossa vida.

É claro que algumas coisas precisam ser deixadas de lado. Talvez haja um tempo e um lugar para “aposentar” certas coisas durante certo tempo, a fim de redescobri-las mais adiante. Mas o que temos vivido nos últimos sessenta anos tem ido além desse processo natural: tem sido uma ruptura, uma descontinuidade radical, que abalou muitos dos nossos alicerces, em especial a Igreja e a família.

Por isso, fazemos muito bem ao “recordar” muitas das nossas tradições. A palavra “recordar” sugere um processo de “recolocar no coração”, fazendo com que aquilo que já foi precioso volte a fazer parte do corpo, da Igreja, da família. Recordar muitas das nossas tradições perdidas, inclusive quando criamos novas tradições, é uma forma importante de assegurar a continuidade da nossa herança e o nosso vínculo com o corpo todo.

A tradição é a “democracia dos mortos”: ela permite que os nossos antepassados nos “digam” alguma coisa capaz de nos ajudar hoje. A tradição é uma forma de “recordar” a trajetória da Igreja, de homenagear as práticas dos antigos, aquele “jeito” que a minha avó lembrava com carinho, com saudade e com certo sentimento de perda. E era mesmo uma perda, mas uma perda que, acredito eu, estamos começando a remediar ao nos lembrarmos do melhor do nosso passado e ao recuperarmos as nossas tradições.

Estive pensando em tudo isso depois de rever um trecho do musical “Fiddler on the Roof” [“Um violinista no telhado”]. Ele foi escrito numa época em que as mudanças radicais dos últimos sessenta anos já estavam acontecendo. A canção “Tradição!” ridiculariza o tradicional e sugere que a tradição é o tipo de coisa que, essencialmente, mantém os homens no poder, submete as mulheres e força as crianças a viver num ambiente de casamentos arranjados e infelizes.

Um momento-chave da música é quando Tevye descreve a tradição do véu feminino nas orações: “Você pode perguntar ‘Como é que começou esta tradição?’. Eu vou lhe contar”. E, depois de uma pausa, ele diz: “Eu não sei, mas é uma tradição!”.

O primeiro sinal de que a tradição está em apuros é o esquecimento.

Mas o musical, escrito em 1964, capta muito bem as atitudes iconoclastas que emergiam na época: atitudes avessas à tradição de forma geral. Apesar disso, Tevye observa corretamente o que viemos a descobrir muito bem: “Sem as nossas tradições, a nossa vida seria tão instável quanto um violinista no telhado”.

Pe. Charles Pope

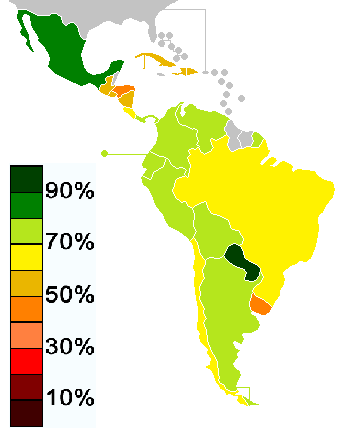

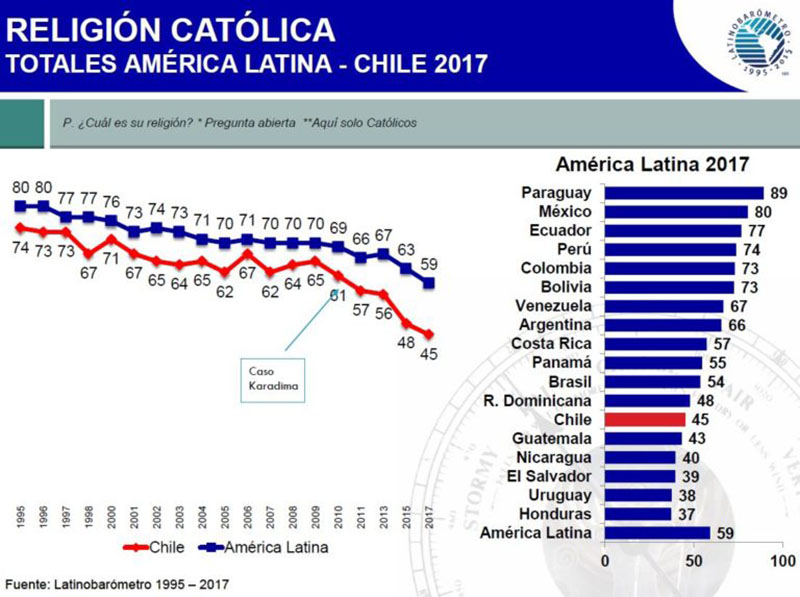

Paraguai e Equador são os países com maior número de católicos no continente.

Paraguai e Equador são os países com maior número de católicos no continente.